Oubstad-Waia (Germania) 13/02/2008, di Christophe Schramm

Le Cambodge, pour nous, ça a été Angkor Wat et Phnom Phen, le tout en quatre jours... Si vous trouvez donc que je fais injustice a ce pays, c'est peut-être dû à la brièveté notre séjour. Si autre chose vous choque, dites-le moi aussi pour je quitte enfin mes grosses lunettes de jeune Européen gâté...

J'avais déjà voyagé un peu en Thaïlande, ainsi que dans d'autres pays qualifiés de « en développement » par les pays soi-disant « développés », néanmoins le Cambodge m'a d'abord choqué – par sa pauvreté. C'est palpable dès l'arrivée (avec 600 dollars par habitant et par an, soit moins de deux dollars par jour en moyenne, on ne va pas très loin), et ça semble être assez bien partagé (contrairement à d'autres pays avec des écarts plus marqués et plus visibles entre riches et pauvres, comme le Mexique, l'Argentine ou encore le Maroc, pour ce que j'en sais).

Arrivée le 29 janvier en début d’après-midi à Siam Reap, porte d'entrée aux trésors d'Angkor Wat : la petite ville bouillonne dans la chaleur et la poussière. Fede, "the living organiser", m'a envoyé le nom du guest house ou je retrouverai la troupe americano-italienne dans la soirée.

Ce qui m'a impressionné ensuite – mais c'est vrai pour l'Asie du Sud-Est dans son ensemble – c'est la nourriture. Elle est omniprésente:

On l'a sent partout, soit dans son état avant dégustation – odeurs de fruits et légumes, d'épices, de cuisine et surtout de fritures... - soit dans un état second - détritus entre le trottoir et la rue (cet espace qui peut faire quasiment la largeur de la chaussée), vomis de touristes éprouvés, comme Raymond un soir ou Fede quelques jours avant...

Tout le monde en vend dans toutes les conditions.

Quelqu'un est toujours en train de manger quelque chose, que ce soit un être humain ou un animal (chat, chien, rat etc.).

Comme si cette omniprésence devait servir de preuve au grand jour qu'on a réglé (vraiment ?) le premier problème de l’humanité: manger à sa faim.

Bref, nous les habitués des supermarchés, du congelé et des grandes assiettes toutes blanches avec un petit bout de quelque chose exposé dedans, on ne peut y rester indifférent: ça attire, ça intrigue, ça donne faim ou ça répugne, ça donne le vertige à l'estomac ou aux intestins ou ça rend carrément malade comme un chien...

La première journée ensemble, celle du 30 janvier, est entièrement consacrée aux temples d'Angkor Wat – nom trompeur parce qu'il ne désigne que le plus grand des dizaines de temples cachés un peu partout dans la forêt tropical dans cette région (et aussi ailleurs dans le pays).

Angkor Wat, c'est l'attraction touristique numéro un du pays (et sa deuxième ressource de devises étrangères!), mais malgré son exploitation intense, ça reste une belle aventure.

On arrive dans un Tuk-Tuk – et on n’est pas les seuls : Tuk-Tuk et vélos par centaines, minibus pour les touristes plus friqués, piétons, singes au bord de la route…

Je pourrais vous faire la description détaillée de chaque temple que nous avons vu, mais restons-en à l’essentiel :

- Bayon avec ses 54 tours de pierre formées de quatre visages dans les quatre directions qui ressemblent étrangement au roi qui l’a fait construire (Jayavarman VII, l’un des grands maîtres d’ouvrage ici, comme son homologue Jayavarman II qui a fait ériger Angkor Wat) ;

- Baphuon, représentation pyramidale de Meru, montagne sainte, avec un bouddha incliné gigantesque de 60 mètres de long ;

- Phimeanakas, le palais royal, et la terrasse des éléphants avec des bas-reliefs d’éléphants sur plusieurs mètres de hauteurs, devant un vaste champ qui accueillait jadis les parades ;

- Thommanon, petit temple en excellent état (mais Fede et Tommy ne l’ont déjà plus vu, celui-là, ils avaient eu leur dose de culture…) ;

- Ta Prohm, le temple dans la jungle comme vous l’avez rêvé, avec d’énormes arbres dont les racines recouvrent les murs ou percent dans les parois ou s’assoient entièrement sur les bâtiments – magique ;

- Et enfin, l’imposant, l’impressionnant Angkor Wat, recouvert de touristes et de bas-reliefs grandioses relatant les grandes mythologies des différentes religions qui se sont suivies dans cette région du monde (d’abord l’hindouisme, puis le bouddhisme, pour l’essentiel).

A la fin, on est tous d’accord : c’est exceptionnel par sa grandeur, sa beauté, l’effort qu’il a fallu pour construire tout cela, mais aussi par le caractère délaissé voire abandonné de certains sites (malgré les vendeurs de boissons et de livres photocopiés à 4 dollars, ou 3, à chaque temple…). Et pourtant, le site est en pleine exploration et restauration, avec l’Ecole Française d’Extrême-Orient en premier lieu que tout le monde semble connaître ici (elle serait donc plutôt à classer du côté des quelques bienfaits de la colonisation française dans la région), mais aussi les Allemands (Angkor Wat) ou les Japonais.

Mais la journée n’aurait pas été aussi mémorable si nous n’avions pas rencontré ce jeune moine bouddhiste qui est venue faire la visite comme nous : 24 ans, moine depuis 7 ans (!), comme son père l’avait été et l’un de ses huit frères. Et nous de lui poser toutes les questions les plus connes… : Lever à 4 heures du matin ; manger deux fois par jour, à 6 heures et à 11 heures ; non, il n’a jamais été à Phnom Penh (il vient de Siam Reap) ; non, il n’a pas le droit d’avoir de copine, mais il aimerait bien, quand il aura terminé… Bizarre seulement qu’il ne puisse pas nous dire quels sont les principaux écrits du bouddhisme, mais il est vrai que son anglais était assez basique. Et puis, la fin, un peu embarrassante : il semble nous dire qu’il accepterait une aumône, en même temps, il semble gêné quand nous lui donnons chacun un billet, dit vaguement que c’est interdit. Bref, son sourire me semblait honnête – c’est souvent le seul moyen de juger qu’on a, ici, quand on est blanc, avec un appareil de photo dans la main, et qu’on a marqué « dollars » sur le front. Moment emblématique de la difficulté qu’il y a à voyager dans un pays tellement plus pauvre que les nôtres, dans le respect des gens qui y habitent, sans condescendance.

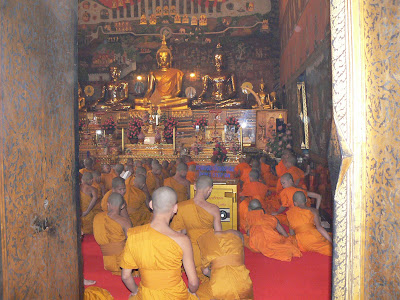

Après les temples anciens – et un voyage en bateau sur le lac et la rivière Tonle Sap qui serait parmi les plus riches en poissons dans le monde –, nous verrons aussi les temples plus récents du palais royal à Phnom Penh, même si Fede et Tommy nous menacent d’une crise d’overdose de temples, d’or, de couleurs, de bouddhas partout, d’encens. Et pourtant, on y aura confirmation que les écrits du bouddhisme s’appellent bien la « Tripitaka » (bravo, Tommy !) et qu’on peut mettre plus de 2000 diamants sur un bouddha en or de la taille d’un homme…

S’il faut raconter une histoire de Phnom Penh, c’est la visite de Tuol Sleng, l’ancienne prison de haute sécurité (appelée S-21) des Khmers Rouges transformées en musée. A vrai dire, personne de nous n’y connaissait grand chose avant : on avait tous entendu parlé du régime des Khmers rouges, que c’était violent, très violent, qu’il y avait eu de nombreux morts. De là à essayer de creuser cette histoire complexe qui s’est finalement terminée (enfin, plus ou moins) il n’y a pas si longtemps que ça (1979, l’année de ma naissance, pour être précis) – personne de nous n’avait fait le pas.

Nous y allons une première fois le 31 janvier, puis encore une fois le lendemain. Le premier jour, la fille d’une victime du régime – son père était mort de faim – nous guide dans cette ancienne école dont les salles de classes avaient été transformées en salles de torture et en cellules individuelles (1,80m sur 0,80m au maximum) ou collectives (des dizaines de personnes couchées par terre, les pieds pris dans des anneaux de fer reliés par une longue barre pour pouvoir les « empiler »). Les lits de torture, les carreaux et les murs souillés de sang ont été laissés tels qu’ils ont été trouvés par l’armée vietnamienne quand elle libère les 7 seuls survivants de cette antéchambre de la mort en 1979. Sur de grands panneaux, des centaines de visages, pris en photo lors de leur arrivée dans ce « camp », numérotés soigneusement, avec une précision bureaucratique rappelant les pires moments du régime nazi. Au mur aussi, des peintures faites par l’un des sept (qui a justement survécu parce qu’il savait peindre) montrant des scènes de torture qu’il a vu de ses propres yeux ou dont le récit lui a été fait par d’autres prisonniers qui n’ont pas survécu : dos lacérés par des coups de fouet, ongles ou tétons arrachés, corps semi-vivants portés, les quatre extrémités attachés autour d’une barre de bois – je croyais que cela se faisait uniquement pour des animaux… C’est l’horreur, tout simplement. Dans une autre salle, quelques textes sobres décrivent la montée en puissance des Khmers Rouges, leur entrée à Phnom Penh en 1975, l’idéologie de renouveau du peuple cambodgien, visant surtout la population citadine qui devait être « rééduquée ».

Nous reviendrons le matin d’après, pour voir le film « Bophana » tourné par des Français, mélange moyennement réussi entre une histoire d’amour (un Khmer rouge et Bophana qui sera finalement déporté au S-21) et un documentaire sur le régime (avec notamment un passage étouffant rassemblant devant la caméra le peintre survivant et un ex-tortionnaire de cette prison : « Dis-moi, rien n’est exagéré dans les scènes que j’ai peint, n’est-ce pas ? – Non, rien. »).

S-21, c’est 20 000 morts entre 1975 et 1979 : certains meurent de la torture ou de faim, tous les autres sont fusillés et jetés dans des charniers à quelques kilomètres de la ville – 20 000 sur un nombre total de victimes estimés à 2 millions.

Devant cette cruauté indicible, devant cette tuerie sans raison, on ne peut que condamner l’idéologie qui en est à l’origine, quelle qu’elle soit d’ailleurs. La comparaison avec Auschwitz (environ 1,1 millions de morts) paraît si proche. Mais toute comparaison avec Auschwitz me semble être difficile. Par rapport à Natzweiler (en Alsace) ou Buchenwald (environ 56 000 morts), un seul constat s’impose : ces camps étaient (plus ou moins) à l’écart des villes, cachés dans la forêt. Quand on y va aujourd’hui, c’est le vide, le silence.

Tuol Sleng, c’est quelques bâtiments blancs-gris entourés d’un vague mur au milieu d’un quartier résidentiel de Phnom Penh avec des voitures garés à l’intérieur de l’enceinte, c’est des vendeurs de souvenirs et de boissons à côté des salles de torture, c’est le bruit de la « vie normal » autour qui entre même dans les cellules les plus sombres. Contraste fort s’il en est. Comme si l’horreur était encore tout près, parmi nous. Signe peut-être aussi d’une prise de conscience, d’une distanciation, d’une « Vergangenheitsbewältigung » qui n’a pas encore eu lieu. Ou est-ce une manière plus vivante, plus authentique de commémorer que les champs de stèles à la Eisenmann ? Le premier procès contre des Khmers rouges a commencé en 2008…